작살포획(突捕)법

작살포획은 글자 그대로 예리한 날을 가진 작살로 포획하는 방법을 말한다. 요즘 포경 기술보다는 크게 뒤떨어지지만 인도네시아 등 동남아 일대에서는 아직도 사용하는 부족이 있다. 100년 전의 작살포획은 어떻게 이루어졌을까?

작살을 이용한 고래잡이는 배 한 척으로 성공할 수 없고, 협업이 필수였기 때문에 어선 3∼4척 혹은 4∼5척으로 한 팀을 구성했다. 그리고 배의 승조원은 보통 7~8명이었다.

반세기 전인 1970~1980년대 울산 장생포에서는 보통 12명이 한팀이었다는 점에서 인원수는 점차 증가했음을 알 수 있다. 그리고 포경선에는 우두머리 일명 선두(船頭)가 있었다. 그는 배에서 모든 지휘권을 장악하고 있었으며, 고래 사냥에서 제일 먼저 작살을 던졌다. 우두머리의 지휘권은 강렬했으며, 선내에서 위계는 철저했다. 그 이유는 예리한 도구를 사용하는 일의 연속이며, 순식간에 재빨리 실수 없이 움직여야 했기 때문이다. 또한 우두머리는 선장이 아닌 고래잡이 경력이 많고 작살을 잘 던져 사냥 성공의 초석을 놓는 리더이자 야전사령관이었다. 이 우두머리는 대포를 쏘아 고래를 잡던 노르웨이 방식의 포수 역할에 해당한다. 기타 어부들은 배를 부리는 각종의 업무를 담당하고 있다.

매일 동틀 무렵 배가 출발하여 가까이는 육지에서 1~2㎞, 멀리는 수십 리의 앞바다에 다다르면 각 배는 1~2㎞의 거리를 유지하면서 조류에 표류하거나 노를 저으면서 고래가 나타나기를 관찰한다. 이때 우두머리(선두)는 뱃머리에 서서 고래가 헤엄치며 나타나는 것을 주시한다. 그러다가 고래를 발견하면 각 배는 발동기선을 다투어 고래에 접근하여 고래의 뒷부분부터 5~15m의 간격을 두고 뱃머리에 비치하였던 긴 작살을 들어 고래의 흉부에 던져 쇠약하게 한다.

이때 작살이 명중하면 고래는 맹렬한 힘으로 꼬리를 들어 물을 치고 바닷속 깊이 내려간다. 이때 고래 꼬리에 부딪혀 잘못되면 어선은 산산조각이 나기 때문에 특별한 주의가 필요하다. 그리고 작살과 배를 연결하고 있는 로프(銛綱)를 담아 두었던 통을 빠른 속도로 바다에 던지는 동시에 로프도 바닷속으로 던져 선을 길게 늘인다. 그래도 로프가 부족한 경우는 다른 어선에 비치되었던 것까지 사용하며, 작살을 던질 때 신호기를 게양하여 다른 어선에 통보한다. 바다 밑으로 내려갔던 고래는 조금 지난 후 호흡하기 위하여 다시 떠오르기 때문에 다른 어선들은 고래의 침강 상태를 보면서 떠오르는 방향을 살펴 기다리고 있다가 작살을 던져 고래의 복부를 찔러 죽음에 이르도록 지구전을 펼친다. 이런 방법을 반복하여 마침내 죽음에 이르면 각 배는 협력하여 싣고 해체장으로 귀항하는 것이다.

고래잡이 장비, 작살의 종류

작살은 크게 2종류가 있다. 하나는 보통 작살(普通銛)이고, 다른 하나는 조섬(早銛)이다. 보통 작살은 생철(生鐵, 무쇠)로 만들었으며, 양쪽에 갈퀴가 어긋나 있는 날카로운 물건으로 길이는 45㎝, 중량이 약 3㎏ 되는 철물로 길이는 2.5m 되는 나무 자루가 있고, 또 삼(麻)으로 만든 지름 1.5㎝, 길이 250m쯤 되는 기다란 줄이 연결되어 있다. 다른 하나는 고래와 어선을 연결하는데 쓰는 도구인 '조섬(早銛)'이 있다. 생김새는 보통 작살과 같으나 크기가 작다.

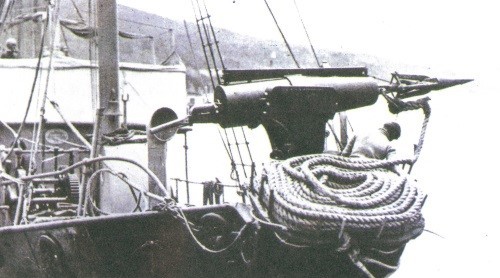

이렇게 그물과 작살을 사용하던 단계는 초보적 단계이며, 러일전쟁 이후에는 작살포를 이용한 발달한 포경 방법이 도입되는데, 이것을 노르웨이 방식이라 한다.

/김석훈 인천섬유산연구소 이사·문학박사

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글을 남기실 수 있습니다.

SNS 기사보내기