47석 향배 가를 '비례대표제'…준연동·병립·권역별병립형 고심 중

'D-100일'.

이처럼 뚜렷한 숫자는 없다.

4월10일 제22대 국회의원 총선거의 남은 기간을 뜻하는 'D-100일'.

어김없이 선거구는 획정되지 않았고, 경계 조정 또한 결정되지 못했다.

여기에 47석의 향배가 엇갈리는 비례대표 선출 방식 또한 오리무중이다.

현역이야 얼굴은 이미 알려졌고, 소식 전할 창구 또한 여러 개다.

신인은 발만 동동 구르다 선거가 임박해 선거구 획정이 국회를 통과하면 부리나케 뛰어다닌다. 현역에 유리한 선거구 획정, 결과는 뻔하다.

지난 총선처럼 위성정당 혹은 다양한 계층이 국회 문턱을 넘을지는 안갯속이다.

거대 양당 구미에 비례대표 선출 방식이 짜이면 기득권만 가득한 22대 국회의 경직성은 예고됐다.

인천은 '다양성'이 공존하는 도시였다. 해불양수(海不讓水)와 같은 정치 지형이 보기 좋았다.

그러나 이번 총선에서 새 시대 새 인물이 탄생할지는 미지수다.

▲낭떠러지 선거구획정, 발끝에 서다

“이번에는 선거구 획정 때문에 당락이 바뀌는 일은 일어나지 않았으면 합니다.”

요즘 선거구획정은 다른 표현으로 '기울어진 운동장'이라 불린다.

공직선거법 제24조 제1항에는 “국회의원선거의 선거일 전 18개월부터” 선거구획정위원회를 설치하고, 같은 법 제11항에는 “선거구획정안과 그 이유 및 그 밖에 필요한 사항을 기재한 보고서를 ... 선거일 전 13개월까지 국회의장에게 제출”하도록 규정하고 있다. 그러면 같은 법 제24조의2 제1항에 의해 국회가 “국회의원지역구를 선거일 전 1년까지 확정하여야 한다.”

이준한 인천대 정치외교학과 교수는 “선거구획정을 총선 1년 전에 마치게 하는 이유는 유권자에게 후보를 고를 시간을 충분히 주고 후보들에게는 더 공평한 기회를 주며 선거를 준비할 수 있게 해야 하기 때문”이라고 설명했다.

1년 전 끝냈어야 할 선거구 획정 법정 기한은 해를 넘겼다. 국회의 늑장 선거구획정은 나쁜 버릇이다. 2020년 21대 총선은 선거 39일 전, 2016년 20대 총선은 42일 전, 18·19대 총선은 각각 47일, 44일 전에야 선거구를 획정했다. 왜 그럴까. 단순 정쟁 탓으로 몰아붙일 수 없는 묘한 수 싸움. 여기에는 여야를 막론하고 현역 의원들이 기득권을 지키기 위해 의도적으로 미루는 것이라는 의구심이 크다.

선거구가 쪼개질 서구에 출사표를 던진 A 예비후보, 그는 “솔직히 선거구 획정이 늦어지면 득을 보는 자는 현역 밖에 없다”며 “유권자는 전혀 모르는 선거에 또다시 질릴 테고, 정치 신인은 가랑이 찢어지게 조정된 선거구를 뛰어다니겠지만, 결과는 뻔하지 않겠느냐”고 말했다.

여기에 내부총질이 격화된 양댱의 속사정이 더해지며 총선 룰인 선거제 개편마저 하세월이다.

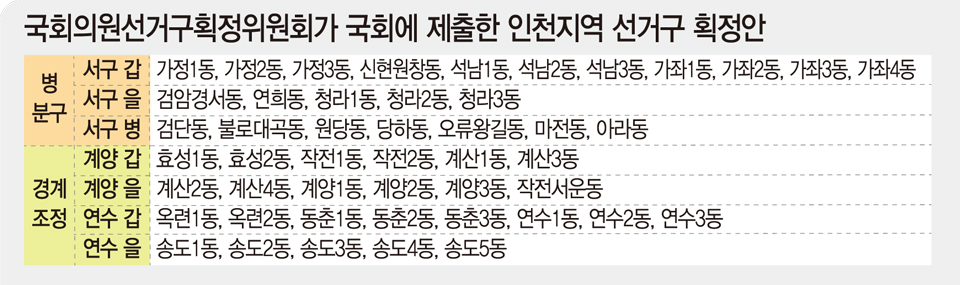

중앙선거관리위원회 산하 국회의원선거구획정위원회가 2023년 12월5일 국회에 제출한 획정안에 따라 서구는 기존 갑·을에서 갑·을·병으로 1석이 늘어난다. 경계 조정 대상으로 계양구 갑·을, 연수구 갑·을이 올랐다. 서구는 루원시티 등 원도심으로 '갑'이, 청라국제도시인 '을', 검단·검암신도시는 '병'으로 쪼개진다. 서구 갑은 무주공산이라 정치 신인 등용문이 될 가능성이 높지만, 선거구 획정이 늦어지면 그만큼 기성 정치인에게 득이 될 공간이다. 계양구 갑은 계산 1·3동이, 계양구 을은 작전서운동이 서로 엇갈린다. 연수구 갑은 동춘 1·2동과 옥련 1동이 더해질 것으로 전망된다.

이들 지역은 여·야, 진보·보수의 표심이 확실한 곳으로 인식돼 유리한 지역구 쪼개기인 '게리맨더링'이 치열할 수밖에 없다. 더구나 연수구는 '갑=원도심, 을=신도심'이란 도식이 확실해지며, 선거구 획정이 지역 융화를 가로막는 계기가 될 게 뻔하다.

▲“이기고 본다”, 희생양 비례대표

“멋있게 지면 무슨 소용인가.”

현 총선을 인식하는 야당 대표인 이재명(계양구 을) 국회의원의 발언이다.

총선의 여러 룰 중 한 축은 비례대표 의석 배분 방식이다. 비례대표는 '지역'보다는 '국가'를 염두에 둔 후보를 배출한다. 여기에 '상징성'이라는 무게감을 더해 253석의 지역 대표에 부족한 균형추를 47석에 달아주며 300석 국회를 탄생시킨다. 22대 총선에서는 '국가'와 '상징' 등 비례대표의 장점은 무시되는 형국이다.

지난 21대 총선 당시 선거구획정을 하며 당시 여당인 더불어민주당은 정의당 등 소수정당과 함께 '준연동형 비례대표제'를 강행했다. 제1야당인 국민의힘은 '패싱' 됐고, 이를 통해 소수정당과 정치 신인이 대거 등장할 수 있었다. 이때 민주당은 '병립형 비례대표제'로 회귀하지 않겠다 약속했다.

4년이 지났고, 민주당은 '준연동형' 카드를 던지고 '병립형'으로 돌아서겠다 엄포를 놓고 있다. '병립형'으로 바뀌면 '준연동형' 보다 비례 의석수를 최소 10석 이상 더 확보할 수 있다는 계산 때문이다. 이재명 대표의 '졌잘싸(졌지만 잘 싸웠다)' 발언은 엄살이다. “완벽히 이기겠다. 180석 이상 차지하겠다”는 심사이다.

이름도 생소한 '준연동형'과 '병립형' 여기에 '권역별 병립형'까지 비례대표제 선출 방식이 22대 총선을 앞두고 공존한다.

쉽게 '준연동형'은 47석인 비례 의석수를 지역구와 연동해 배분하는 구조다. 정당 득표율이 지역 의석수보다 적으면 이를 보충하는 방식으로, 소수·위성정당 원내 진입이 수월해지며 국회가 다양해질 수 있다. 단 '위성정당방지법'의 문턱을 넘어야 할 사안으로 비명계 등 민주당 일부가 친명계와 격돌하는 지점이다. '병립형'은 지역구, 비례대표를 따로 선출하는 방식이다. 거대 양당에 절대 유리하고 소수정당은 설 자리를 잃는다. 국민의힘과 친명계 다수가 찬성하며, 22대 총선 비례대표제 방식으로 채택될 가능성이 크다. '권역별 병립형'은 전국을 6∼10개 등 권역별로 쪼개 지역과 비례를 나눠 뽑는 방식으로, 다양성이란 비례대표의 장점보다는 지역성을 완화하는 무기로 쓰인다. 김진표 국회의장과 일부 정치인이 찬성하고 있지만 현실 가능성은 없다. 이 또한 거대양당에 의한 기울어진 운동장이다.

이미 소수정당은 갈피를 잃었다. 3% 내외의 투표율로는 손가락 의석수를 채울 수 있을지 걱정이 태산이다. 정의당 K 보좌관은 총선 정국을 바라보며 “이번 총선은 소수 정당에 출구 전략이 보이지 않는다. 21대 국회는 거대 양당 틈바구니에 정의당이 목소리를 내지 못했고, 결국 100일을 앞둔 총선 상황에 지역은 물론 비례 국회의원조차 몇 자리나 당선권에 들어올지 알 길이 없다”고 하소연했다.

/이주영 기자 leejy96@incheonilbo.com

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글을 남기실 수 있습니다.

미개한 지역!